Zwischen Fortschritt und Konservatismus - Lehren aus der Geschichte

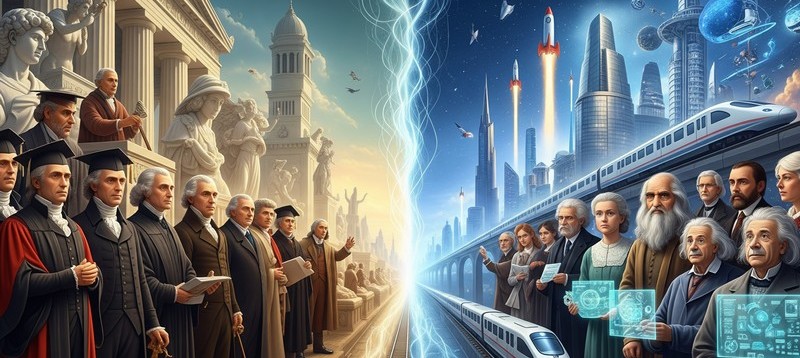

Zwischen Vision und Rückspiegel, zwischen Idealismus und Macht: Ein historischer Blick auf das ewige Spannungsfeld von Fortschritt und Konservatismus - und die Warnungen, die uns Geschichte, Philosophen und Literaten bis heute mit auf den Weg geben.

Der folgende Essay des marokkanischen Schriftstellers und Intellektuellen Abdelhak Najib ist eine scharfsinnige, oft schonungslos klare Analyse dieser dauerhaften Gegensätze. In einer Mischung aus historischer Reflexion, politischer Beobachtung und literarischer Zuspitzung führt er durch Jahrhunderte gesellschaftlicher Entwicklungen - von den Idealen der Aufklärung bis zu den Schattenseiten moderner Demokratien.

Najib zeigt, wie sich Machtstrukturen immer wieder in neuen Gewändern präsentieren und dass der Gegensatz zwischen visionären Kräften und bewahrenden Kräften kein statisches Gefüge ist, sondern ein fortwährender, oft erbittert geführter Aushandlungsprozess. Der Text greift auf ein breites Arsenal an historischen Zitaten und Gedanken großer Denker zurück - von Voltaire und Edmund Burke bis zu George Orwell - und setzt diese in einen eindringlichen Dialog mit der Gegenwart.

Diese Analyse ist zugleich eine Warnung: Politische Systeme und gesellschaftliche Ideale sind anfällig für Verformungen. Selbst edle Konzepte wie Demokratie oder Fortschritt können unter bestimmten Bedingungen zu Instrumenten der Unterdrückung werden. Najib zeigt, wie Medien, ökonomische Macht und politische Strategien die Wahrnehmung formen - und oft manipulieren.

Dieser Text ist weder ein nostalgischer Rückblick noch ein naives Fortschrittsplädoyer. Er ist ein Aufruf zu wacher Geschichtskenntnis, kritischem Denken und dem Mut, gesellschaftliche Grundfragen immer wieder neu zu stellen.

Das ewige Spannungsfeld von Fortschritt und Konservatismus

Die Welt war stets gespalten: hier die Progressiven, die an morgen denken; dort die Konservativen, die sich an gestern klammern. Die Progressiven wagen Neues und begehen dabei zwangsläufig Fehler - die Konservativen verhindern, dass diese Fehler jemals korrigiert werden.

Die Welt war stets gespalten: hier die Progressiven, die an morgen denken; dort die Konservativen, die sich an gestern klammern. Die Progressiven wagen Neues und begehen dabei zwangsläufig Fehler - die Konservativen verhindern, dass diese Fehler jemals korrigiert werden.

Auf der einen Seite stehen Menschen, die Risiken eingehen; auf der anderen jene, die Stillstand und den Blick in den Rückspiegel zu Credo, Doktrin und Dogma erheben. Doch gerade in der Politik - mit ihren unzähligen, sich ständig wandelnden Faktoren - wird Theorie fast immer von der Erfahrung widerlegt, wie Joseph de Maistre mahnt. Theorie bedeutet, zurückzublicken. Erfahrung heißt, auf die Zukunft zu setzen - eine Zukunft, die sich auf das stützt, was in der Gegenwart geschieht.

Das heißt nicht, dass man die Lehren der Vergangenheit vergessen sollte - im Gegenteil: Man muss ihre Geschichte lesen, sie begreifen und jene Erkenntnisse herauslösen, die helfen, eine bessere Welt zu bauen. Eine Welt ohne die Entgleisungen und Irrwege eben jener Vergangenheit, die von allen Nationen - wenn auch in unterschiedlichem Maß - verherrlicht wird.

Louis de Bonald brachte es auf den Punkt: „Mit seiner Zeit müsse man gehen, sagen jene, die für ein Jahrhundert die kurzen Momente halten, in denen sie gelebt haben. Doch man muss nicht nur mit einem Jahrhundert gehen, sondern mit allen Jahrhunderten.“ Es gilt, auf der Geschichte aufzubauen - mit all ihren Epochen als Fundament für die Welt von morgen.

Das setzt voraus, sich vom Ballast dessen zu befreien, was in der Vergangenheit unternommen wurde und in spektakulärem Scheitern endete. Wenn Fortschritt bedeutet, den Menschen auf einen bloßen Arbeiter zu reduzieren, der für sein tägliches Brot zahlt, dann hätten alle vergangenen Zeitalter nichts Ruhmvolles hervorgebracht. Die „Domestizierung des Menschen“ ist die große, unausgesprochene Wahrheit, vor der der Humanismus von der Antike bis heute die Augen verschlossen hat.

Schon die bloße Erkenntnis, dass der Mensch über Jahrhunderte hinweg gezähmt und an bestehende Strukturen angepasst wurde, reicht aus, um in tiefen Wassern zu stehen. Diese Domestizierung hat zwei klar voneinander getrennte gesellschaftliche Sphären geschaffen: auf der einen Seite jene, die die Produktionsmittel besitzen, auf der anderen jene, die sie in Gang halten - und damit letztlich nur die Macht der Kapitalbesitzer festigen.

Voltaire brachte diese bittere Wahrheit einst auf den Punkt: „Man hat in der Politik das wohlgehütete Geheimnis entdeckt, jene verhungern zu lassen, die das Land bestellen und dadurch die anderen ernähren.“ Diese Zuspitzung ist mehr als nur ein historischer Aphorismus - sie beschreibt ein universelles Prinzip, das sich in unterschiedlichsten Formen bis heute erhalten hat.

Der Kapitalismus hat die Wirtschaft zu einem absoluten Maßstab erhoben - bis sie als Synonym für das Funktionieren der gesamten Gesellschaft verstanden wird. Die bürgerlich-kapitalistische Welt ist nahezu vollständig dem Geld und dem Vergnügen geweiht. Diese Ausrichtung ist kein Nebenprodukt, sondern Kern eines Systems, das Besitz und Konsum ins Zentrum stellt.

Es ist einer der größten Taschenspielertricks der Geschichte - und vielleicht die einzige konstante Form bürgerlicher Demagogie. In dieser Konstellation, um es mit Jacques Sternberg zu sagen, ist die Politik eine Tochter der Diplomatie und des „höflichen Betrugs“.

Ein weiterer Ausspruch bringt die Sache auf den Punkt: „Politiker und Windeln müssen oft gewechselt werden - und aus denselben Gründen.“ Dieser Satz ist nicht nur eine satirische Spitze, sondern eine Mahnung: Machtapparate verbrauchen sich, und ohne Erneuerung werden sie zum Risiko für die Gesellschaft.

Fortschritt ist eine gesellschaftliche und politische Vision - Konservatismus eine Erstarrung, die aus der Macht selbst erwächst. Ironischerweise klammert sich diese Macht an genau jene Strukturen, die sie einst durch den Bruch mit der Vergangenheit errungen hat. Deshalb ruft jede Epoche ihre eigene „Revolution“ aus: um sich vom Alten abzusetzen und zugleich ihre Herrschaft zu legitimieren.

Edmund Burke hat es an einem historischen Beispiel verdeutlicht: Die Revolutionäre gründeten ihre Republik auf drei Grundpfeiler - Königsmord, Jakobinismus und Atheismus. Dazu fügten sie einen strengen Moralkodex, der die revolutionäre Maschine in Gang setzen und am Laufen halten sollte.

Auf der Gegenseite stand die Elite der Nation, die - im Festhalten am monarchischen Prinzip - weiterhin Hüterin der Ehre, Zeugin der Geschichte und Denkmal nationaler Größe blieb. Sie verkörpert den klassischen Konservativen: Bewahrer einer vergangenen Ordnung, Wächter von Tradition und Würde - und damit unweigerlich Teil jener politischen Dialektik, die den Lauf der Geschichte bestimmt.

Ob auf Seiten der Erneuerer oder der Bewahrer - die Geschichte mahnt zur Vorsicht. Wenn eine Demokratie krank ist, kommt der Faschismus an ihr Krankenbett - aber nicht, um nach ihrem Befinden zu fragen.

Emma Goldman stellte dazu die bittere Frage: „Aber worauf kannst du dich stützen in einem Land, in dem Idealismus als Verbrechen gilt, in dem Rebellen zu Ausgestoßenen werden und dessen einziger Gott das Geld ist?“ Diese Worte beschreiben nicht nur die Atmosphäre autoritärer Systeme, sondern finden auch in heutigen Demokratien beunruhigende Parallelen, überall dort, wo politisches Engagement entwertet und ökonomischer Erfolg zum alleinigen Maßstab erhoben wird.

George Orwell brachte es in einem Satz auf den Punkt: „Wenn dein Lohn nur zum Essen und Schlafen reicht, ist das keine Arbeit. Früher nannte man das ‚Sklaverei‘.“ Alle Regime, alle Epochen, alle sogenannten Zivilisationen haben oft dasselbe Ergebnis hervorgebracht: eine Gesellschaft von Arbeitern, die ihr ganzes Leben dafür bezahlen müssen, essen zu dürfen und am Leben zu bleiben - bis zur Rente.

Wozu dient dann Sozialpolitik, wozu das politische System, wenn am Ende eine Gesellschaft entsteht, die einer Fabrik für Hunger und Leid gleicht? Die Geschichte lehrt: Wer dich Absurditäten glauben machen kann, kann dich auch zu Gräueltaten verleiten. Sie richten sich zuerst gegen jene, die Tag für Tag arbeiten, damit der Besitz der Mächtigen unangetastet bleibt.

Der nächste Schritt ist ebenso fatal: Man opfert den kräftigsten Teil jeder Gesellschaft - ihre Jugend. Es ist die fiebrige Lebenskraft der Jugend, die den Rest der Welt auf normaler Temperatur hält. Kühlt diese Wärme ab, beginnt der Rest der Gesellschaft zu frieren.

So wird deutlich, wie schwer es ist, die Geschichte der Welt im Spannungsfeld zwischen Fortschritt und Konservatismus zu lesen. Die Grauzonen sind zahlreich, die Gefahren vielfältig. Und am Ende bleibt eine unumstößliche Wahrheit: Wir leben in einer Zeit, in der die mächtigsten Akteure nicht Regierungen oder Armeen sind, sondern die Medien. Sie haben die Macht, aus einem Unschuldigen einen Schuldigen zu machen - und aus einem Schuldigen einen Unschuldigen.

Über Abdelhak Najib*

Übersetzung aus dem Französischen