Gnaoua-Musik: Die Seele Afrikas in marokkanischen Rhythmen

Die Auseinandersetzung mit der Gnawa-Musik ist weit mehr als eine oberflächliche Betrachtung eines Musikstils, der oft mit mystischen Welten, Magie oder touristischer Unterhaltung assoziiert wird. Sie ist vielmehr ein tiefer Einblick in eine vielschichtige Kunstform, die auf eine lange Geschichte zurückblickt. Diese Musikrichtung vereint kulturelle, religiöse, soziale und psychologische Elemente und zeugt von ihrer Verwurzelung in einer reichen und komplexen Tradition der Volksmusik.

Gnawa-Musik vereint verschiedene geografische und kulturelle Welten und ist das Produkt eines langen Prozesses, in dem historische, geografische, soziale und kulturelle Einflüsse miteinander verschmolzen. Eine tiefere Auseinandersetzung mit diesem vielfältigen musikalischen Erbe offenbart zahlreiche Elemente, die das Wesen der Gnawa-Kunst geprägt haben - sowohl auf historischer, sprachlicher, künstlerischer als auch symbolischer Ebene.

Was bedeutet der Name "Gnawa"?

Es gibt verschiedene Theorien zur Herkunft des Begriffs „Gnawa“. Einige vermuten, dass er auf das Reich von Ghana im westlichen Sudan oder die Region Djenné am Niger in Mali zurückgeht. Andere führen den Namen auf den Stamm Kanká zurück, der zwischen Timbuktu und Talandi im heutigen Mali ansässig war.

Eine weitere Erklärung besagt, dass die versklavten Menschen, die sich im marokkanischen Wadi Noun niederließen, die kulturellen Einflüsse der arabischen Nomaden und Berberstämme aufnahmen, was zur Entstehung der Gnawa-Musik führte.

Der Name könnte auch vom Berberwort „Iknawen“ stammen, was „jemand, der unverständliche Worte spricht“ bedeutet, um die versklavten Gruppen aus der südlichen Sahara zu beschreiben, deren Sprache den Berbern fremd war. Auch heute noch gibt es in Marokko afrikanische Familien, wie die Familie Kania in Essaouira, die bedeutende Gnawa-Meister hervorgebracht hat. In der Berbersprache wird der Begriff „Gnawa“ auch als Ismkan oder Ismkhan verwendet, was „Sklaven“ oder „Schwarze“ bedeutet. Interessanterweise variiert der Name Gnawa je nach Region: In Libyen nennt man sie „Maliki“, in Tunesien „Stambali“ oder „Balaliyyin“ und in Algerien „Diwan“.

Die historischen Wurzeln der Gnawa

Die Ursprünge der Gnawa-Musik lassen sich laut historischen Quellen auf die Region südlich der Sahara, den sogenannten westlichen Sudan, zurückführen. Diese Gebiete waren historisch mit Nordafrika, insbesondere Marokko, durch Handel und den Sklavenhandel verbunden. Der westliche Sudan war einst Heimat mächtiger Reiche wie Mali, Songhai und Gao, die durch ihren florierenden Handel und ihre kulturelle Blüte große Bedeutung erlangten, insbesondere Städte wie Timbuktu und Gao als Handels- und Kulturzentren.

Die ersten Kontakte zwischen diesen Regionen reichen bis ins 11. Jahrhundert zurück, zur Zeit der Almoraviden-Dynastie, deren Einfluss sich bis zum westlichen Sudan erstreckte. Unter der Almohaden-Dynastie im 12. Jahrhundert wurde dieser Austausch weiter intensiviert, auch durch die Integration von Sklaven in die Almohaden-Armeen.

Der berühmte Reisende Ibn Battuta (1304–1377) erwähnte in seinen Aufzeichnungen die Verbindungen zwischen Marokko und dem westlichen Sudan. Er beschrieb festliche Ereignisse des sudanesischen Sultans, bei denen Musik, Trommeln und Akrobatik eine zentrale Rolle spielten, was deutliche Parallelen zu heutigen Gnawa-Ritualen aufzeigt.

Im 16. Jahrhundert, unter der Saadier-Dynastie, die den westlichen Sudan kontrollierte, wurde der Handel mit Gold, Salz und Sklaven intensiviert. Viele Sklaven arbeiteten auf Zuckerrohrplantagen in den Regionen Souss, Haouz und Marrakesch. Unter Sultan Ahmad al-Mansur (1578–1603) kam es zu einer organisierten Einführung großer Sklavenkarawanen aus Timbuktu nach Marrakesch, was den Beginn der massenhaften Ankunft von Sklaven in Marokko markiert.

Die zweite Phase der Einführung von Sklaven in Marokko

Unter Sultan Moulay Ismail (1672–1727) brachte Marokko weitere Sklavengruppen ins Land, aus denen er die sogenannte Armee der Abid al-Bukhari (Sklaven des Bukhari) formierte. Diese wurden in verschiedenen Kasbahs Marokkos stationiert, darunter in Meknès, Fès und Marrakesch. Unter Sultan Moulay Muhammad ibn Abdallah wurden viele dieser Sklaven in der neu gegründeten Stadt Essaouira (1764) angesiedelt, wo sie beim Aufbau und der Besiedlung halfen. Noch heute gibt es in Essaouira das Viertel Bab al-Bakhir, und der Hafen wird oft als Hafen von Timbuktu bezeichnet.

Auch in anderen Städten wie Marrakesch, Casablanca, Safi, Meknès und Fès finden sich Viertel mit dem Namen Darb Gnawa, was auf die Nachfahren dieser Sklaven hinweist. Der florierende Handel zwischen Marokko und dem westlichen Sudan begünstigte die Ansiedlung von Sklaven in verschiedenen Städten des Landes.

Die Rolle der Sklaven nach dem Tod von Moulay Ismail

Nach dem Tod von Sultan Moulay Ismail im Jahr 1727 erlangten die Abid al-Bukhari, einst Sklaven des Sultans, eine zentrale Rolle im politischen Leben Marokkos. Durch ihre militärische und soziale Macht beeinflussten sie die politischen Entscheidungen und übten Druck auf den Staatsapparat aus. Dies führte zu einer Zeit politischer Instabilität, in der sie die Einsetzung und Absetzung von Sultanen kontrollierten, was Marokko in eine Phase von Chaos und Unsicherheit stürzte.

Erst Sultan Moulay Muhammad ibn Abdallah, der 1757 an die Macht kam, konnte den Einfluss der Abid al-Bukhari eindämmen, indem er sie in verschiedene Küstenstädte und Regionen verteilte. Ihr Einfluss nahm dadurch ab, doch ihre Nachfahren blieben weiterhin im Staatsdienst aktiv und stiegen in hohe Positionen auf, wie etwa die Familie von Ba Ahmed, dem Großwesir von Sultan Moulay Abdelaziz. Trotz der Eingliederung dieser Sklavengruppen bewahrten sie ihren eigenen Lebensstil, ihre Rituale und ihre Lieder, die an ihre Leiden und die Umstände ihrer Vertreibung erinnerten.

Im Laufe der Zeit entwickelten sie eine einzigartige Musiktradition, die afrikanische Rhythmen mit arabischen und berberischen Elementen verschmolz. Diese Musik, die als Gnawa-Musik bekannt wurde, verbreitete sich in Marokko und fand breite Anerkennung in der lokalen Bevölkerung. Heute ist sie ein wesentlicher Bestandteil der marokkanischen Musikkultur, wobei ihre afrikanischen Wurzeln nach wie vor deutlich erkennbar sind.

Die Gnawa-Musik war für die versklavten Menschen ein bedeutendes Ausdrucksmittel, mit dem sie ihr Leid, ihre Sehnsüchte nach Freiheit und ihre Sehnsucht nach Heimat und Familie teilten. Trotz ihrer Isolation über Jahrhunderte hinweg werden viele dieser Gemeinschaften von Forschern den religiösen Volksbruderschaften (Zawiyas) zugeschrieben, wie den Hamadsha oder Aissawa. Denn die Gnawa sind nicht nur für ihren künstlerischen Ausdruck bekannt, sondern auch für ihre spirituellen und religiösen Elemente, die oft heilende Zwecke verfolgen. Diese Merkmale stellen eine Verbindung zu den Sufi-Orden her, wodurch sie sich von reinen Musikgruppen unterscheiden.

Die Gnawa, auch als Ouled Bambara bekannt, verleugnen ihre afrikanischen Wurzeln nicht. Gleichzeitig betonen sie in ihren Ritualen und im täglichen Leben ihre Zugehörigkeit zum Islam, zu den Sufi-Traditionen und ihre Verehrung des Prophetengefährten Bilal ibn Rabah. Daher ist die Gnawa-Kultur mehr als nur ein Musikstil - sie repräsentiert eine lange Geschichte, eine soziale Gemeinschaft und eine spirituelle Tradition im Sufismus.

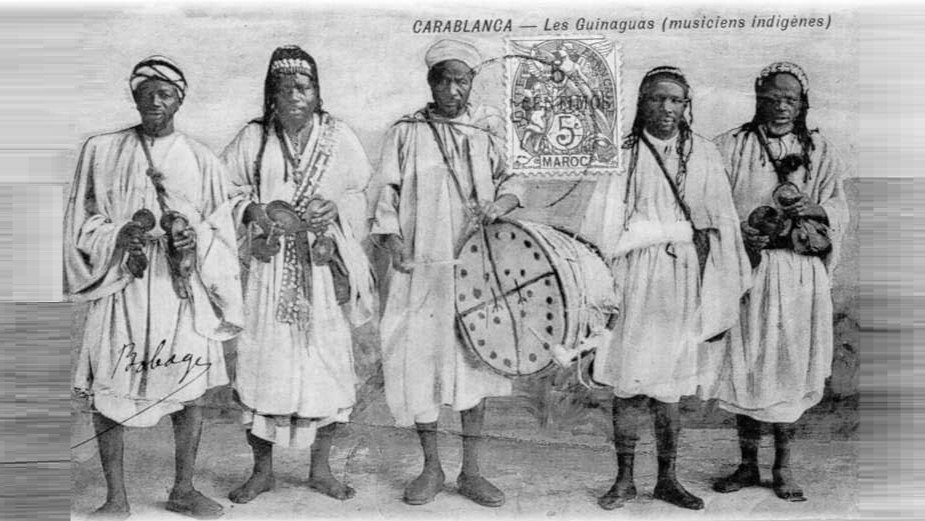

Gnawa-Musik und ihre Instrumente

Die Gnawa-Musik ist stark von afrikanischen Einflüssen geprägt, vereint jedoch auch verschiedene marokkanische Musiktraditionen. Besonders hervorzuheben ist die markante rhythmische Struktur, die durch das Zusammenspiel von Trommeln und Qraqeb erzeugt wird und an die spirituellen Klänge südlich der Sahara erinnert. Was die Gnawa-Musik zu einer einzigartigen spirituellen Ausdrucksform macht, sind spezifische Instrumente wie die Gimbri oder Hajhouj. Dieses Saiteninstrument, das tiefe, resonante Klänge von hoher Frequenz erzeugt, bildet das zentrale Element der Musik.

Es gibt auch regionale Variationen, wie die Ismakan (berberische Gnawa), nordmarokkanische Gnawa, die Sbitiyin (jüdische Gnawa) und die Kanka-Traditionen aus den Randgebieten der Wüste. Ebenso prägen die Kleidung der Gnawa-Gruppen sowie die besonderen Bewegungen und Gesten, die ihre Darbietungen begleiten, die Einzigartigkeit dieser Musik. Der poetische Inhalt, die Rhythmen und die melodischen Modi (Maqamat) verstärken ihre unverwechselbare Wirkung.

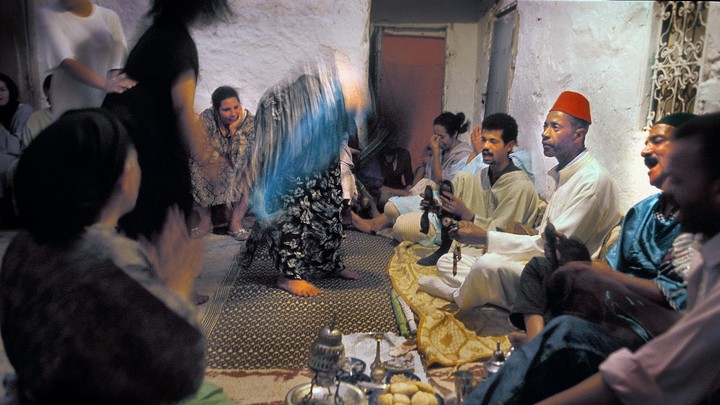

Die Rituale der Gnawa-Bruderschaft

Die Musik der Gnawa ist eng mit mystischen Ritualen verknüpft. Mitglieder der Gnawa-Bruderschaft und ihre Anhänger pflegen ihre Praktiken in speziellen Heiligtümern und Schreinen. Besonders bekannt sind die Zawiya (religiöse Bruderschaftszentren) von Sidi Bilal in Essaouira, das Festival von Moulay Abdallah Ben Hssain in Tameslouht bei Marrakesch sowie das Fest von Moulay Abdallah in El Jadida. Diese Orte sind zu spirituellen Anziehungspunkten für die Anhänger und Liebhaber des Gnawi-Kults geworden.

Die Rituale rund um diese Musik haben eine lange Tradition und werden oft als Heilungsmethode eingesetzt. Diese Praxis hat ihre Wurzeln in den alten afrikanischen Heilritualen Westafrikas, insbesondere aus dem Gebiet des westlichen Sudans. Die Musik dient dabei als Medium, um eine Brücke zwischen der realen Welt und der Welt der Geister zu schlagen. Gnawa gilt als eine der populärsten spirituellen Praktiken, die eng mit der Vorstellung von Dschinns und übernatürlichen Kräften verbunden ist.

Einfluss der Gnawa-Musik

Der Einfluss der Gnawa-Musik geht weit über ihre spirituellen Ursprünge hinaus und hat in den letzten Jahren sowohl die marokkanische Musik als auch die Weltmusik geprägt. Innerhalb Marokkos hinterließ sie Spuren in verschiedenen Genres, etwa in den Rhythmen und Texten des Rai und Rap sowie in den Werken der legendären marokkanischen Bands wie Nass El Ghiwane und Jil Jilala, die Teil der „Ghiwani-Bewegung“ waren. Auch international inspiriert die Gnawa-Musik Künstler, besonders in den Genres Jazz, Reggae und Blues. Sie wird zunehmend als kulturelles Erbe anerkannt, das sowohl spirituelle als auch künstlerische Dimensionen umfasst und über die Grenzen Marokkos hinaus Bedeutung erlangt.